晟典实务|基于我国传统纹样再创作的权利平衡——从经营者使用传统纹样引发的著作权侵权纠纷谈起

![]() 加载中...

加载中...

![]() 2025.11.11

2025.11.11

全文共5621字,阅读时间约14分钟。

引言

我国的青铜器、陶瓷、丝织品等历史文物以造型精美、工艺精湛著称,装饰于文物之上的经典纹样,如云纹、龙凤纹、缠枝纹、如意纹等,是中式美学的典型元素,也是中华民族的文化瑰宝。如今,传统纹样在复古的审美风潮中焕发出了新的生机,并被广泛运用到现代服饰、器物等的设计与生产中。在汉服复兴、新中式流行的趋势下,经营者在从传统文化中汲取灵感的同时,也难免面临因纹样使用和创作而引发的法律合规问题,尤其是在知识产权、不正当竞争等方面的争议。本文拟从著作权理论和我国实体法律规定出发,讨论经营者使用传统纹样这一行为可能引发的著作权权利冲突,并分析司法实践中此类案件的审理思路。

经营者直接使用传统纹样的抗辩事由:公有领域

著作权作为一项私权,强调权利法定1,它将一部分具有独创性、可载性、有期限性的智力成果纳入保护范围;与此相斥地,也存在不受著作权保护的、可供自由使用的公有领域2中的客体,“主要包括著作权法实施以前的作品、已过著作权保护期限的作品、放弃著作权保护的作品、不构成作品的对象、不受保护的外国人作品、时事新闻、官方文件、通用数表、思想程序方法等,以及基于合理使用、法定许可、权利穷竭等所产生的‘权能公有领域’…… 但在司法实践中,公有领域所指的范围相对狭窄,仅指称不应为作者独占的表达,而不包括思想与‘权能公有领域’等”3。

《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)第三条列举了八项受保护的作品类型,并以“符合作品特征的其他智力成果”作为兜底项4;同时,第五条又明确排除了三项内容5。《著作权法》虽没有明确定义“公有领域”这一概念,但第五条所规定的不予保护的对象反映出,在立法层面上,存在着平衡著作权这一私权与公共利益的考量。

尽管“公有领域”尚未在法律文本中成为正式概念,但诸多司法实践已将“公有领域”作为有效抗辩事由,如《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》第7.6条认可了公有领域为相同或相似表达的合法来源6,以及《广东省高级人民法院知识产权审判庭关于涉图片类著作权纠纷案件若干问题的解答》中对第5问的答复要求对于涉及公共资源的题材,应严格把握认定侵权的标准7。

一些纹样的创作者无从考据,或者在世代相传中流传千百年,已进入公有领域。按照公有领域的制度原则,公有领域中的纹样可供自由使用,无须授权或付费。那么,对于经营者而言,想要妥善利用传统文化的精华,就需要判断其所采用的纹样是否进入了公有领域。

涉及传统纹样的著作权侵权纠纷的常见类型

在涉及传统纹样的著作权侵权纠纷案件中,通常有三个对比项:(1)已进入公有领域的传统纹样本身;(2)主张权利的一方(即案件原告或申请人,以下统称“原告方”)“创作”的纹样(以下简称“原告纹样”或“原告作品”);(3)被诉侵权的纹样(以下简称“被告纹样”或“被告作品”,其作者称为“被告方”)。

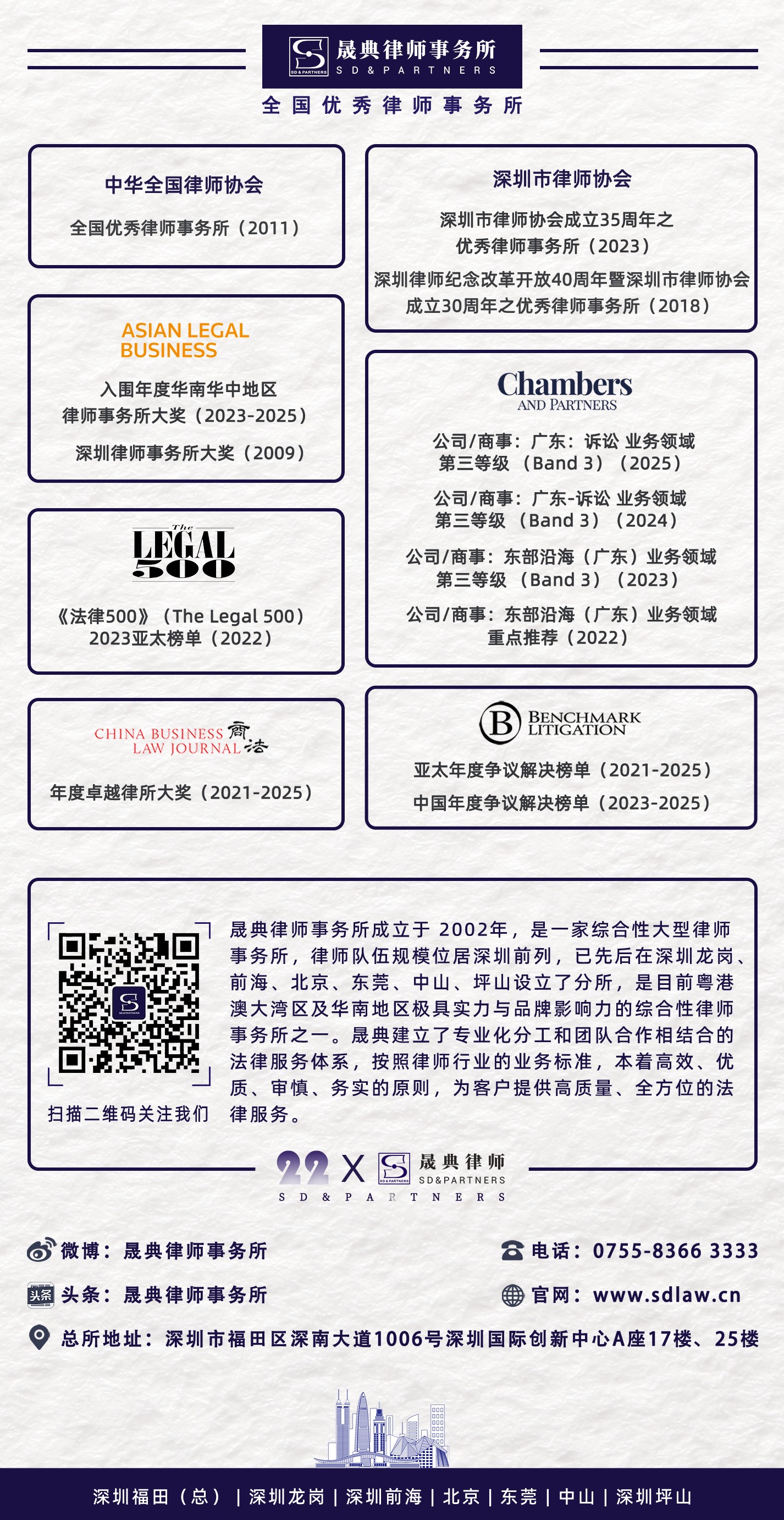

就公有领域中的纹样而言,人人均可取之为己所用,那么会出现以下情形:不同的经营者都在传统纹样的基础上进行再创作(如图1);或者一经营者对传统纹样进行再创作形成新作品后,其他经营者又在新作品的基础上进行“三次创作”(如图2)。

图1

图2

著作权侵权纠纷案件的审理思路

涉及传统纹样的著作权侵权纠纷产生的基础,在于原告纹样和被告纹样既未进入公有领域,也不是对公有领域中传统纹样的直接利用,二者至少在形式上均须满足著作权法对独创性的要求,即明显区别于传统纹样。若原告纹样直接来源于公有领域,则其不享有权利基础;若被告方直接使用的是传统纹样,则不对原告方构成侵权。因此,司法机关在面临与传统纹样有关的著作权侵权纠纷时,需判断案涉纹样是否直接源于公有领域;在确定案涉纹样都不属于公有领域的前提下,再谈论被告作品是否构成对原告方著作权的侵害。

(一)认定案涉纹样直接源于公有领域的方法——独创性否定

或许因为“公有领域”这个概念过于宽泛和抽象,通过几项要件式的标准来将某项客体直接划入公有领域范围较为困难,司法实践更多地采取“反向认定”的方式,即通过审查某项客体不符合著作权法对作品独创性的要求而认定其属于公有领域的表达。

1.对传统纹样的简单变形不属于独创性表达,不受著作权法保护

在(2009)沪高民三(知)终字第94号案件的审理过程中,经过对比原告作品波浪花边AB版图案与古代服饰已有图案,上海市高级人民法院认为:原告主张其享有著作权的波浪花边AB版图案所采用的元素及其排列方式与清代短褂上已有的图案基本相同,该图案被应用到旗袍上时也未体现对已进入公有领域的图案元素进行过重新排列组合的再创作,故原告纹样不应作为具有独创性的作品受到著作权法保护。

法院的审判思路体现为:服饰文物上的传统纹样元素已进入公有领域。原告在“创作”时,若仅是对传统纹样进行简单变形或排列组合,而没有加入独创性表达,其对该创作成果就不享有著作权;那么其他作者在使用传统纹样时与原告享有同等的权利,不构成对原告的侵权。

2.经过登记的作品并不当然受到著作权法保护

根据《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》第五条、《著作权法》第二条、《中华人民共和国著作权法实施条例》第六条和《作品自愿登记试行办法》第二条,我国遵循著作权自动取得原则,即作品一经创作完成,著作权便产生,并受到著作权法的保护,作者可以自愿登记作品,但登记不是取得著作权的必要条件。

然而,自动取得著作权的“作品”与经过登记的“作品”这两者并非包含关系:前者在实质上满足著作权法所要求的独创性和能够以一定形式表现,因此成为受著作权法保护的客体;而后者仅为形式登记,不一定构成著作权法语境下的“作品”。

内蒙古自治区高级人民法院在(2021)内知民终22号民事判决书中表达了将作品的形式登记区别于实质享有著作权的观点:著作权登记证书只能说明某项客体在形式上符合著作权法对作品构成要件的要求,但由于缺少实质审查,著作权登记证书并不当然成为某项客体受到著作权法保护的依据,而仅能作为“初步证据”8。“在判断作品是否受著作权法保护时,应考量其是否具有独创性的高度”。在该案中,案涉花型图案由牡丹花、回形纹、团形云纹元素组成。这些元素来源于公有领域的牡丹花、回形纹、团形云纹等元素,且在众多素材库中均可查询到相同的图案素材,登记的著作权人未能证明其创作完成的时间早于这些图案素材的存在,且案涉花型图案是对已有图案元素的简单组合,并未形成具有独特审美意义的平面艺术,不满足著作权法关于独创性表达的要求,因此登记的著作权人对案涉花型图案不享有著作权,即意味着虽然案涉花型图案已在作品登记机关进行登记,其他主体依然可以使用该图案。

从逻辑上来看,被告方在诉讼策略上存在一条自证捷径,即以被告纹样属于公有领域的表达为由进行抗辩,无论原告纹样是否具有独创性,只要被告纹样被认定为已进入公有领域,就意味着侵权行为并不存在。

(二)判定被告纹样是否构成侵权的标准——“接触+实质性相似”

当原告纹样具备独创性这一核心要素,成为受著作权法保护的客体时,被告纹样若与原告纹样构成实质性相似,且被告方在完成作品前接触过原告纹样或存在接触的可能性,则侵权事实成立的概率较大。

1.对原告纹样区别于传统纹样的独创性审查应更注重细节

对纹样的独创性审查,通常侧重于作者的设计理念和美感9。在认定原告纹样构成著作权法意义上的作品的相关案例中,虽然原告方所使用的元素为传统纹样中的常见元素,但纹样的线条走向、色彩搭配以及元素之间的排布等均由作者赋予审美价值,可体现出作者的个性化选择,使普通观察者能够体会到其相较于传统纹样的独特性,达到了“再创作”的效果。

江西省景德镇市中级人民法院在(2022)赣02民终171号案件中提出,原告方以缠枝纹为灵感来源,在此基础上以不同色彩间的碰撞展现作品的丰富内涵,“设计者将传统二方连续装饰图案经过挑选、变换并配以相应色彩融汇而成的具有审美意义的图案,设计者的思路虽然来源于传统元素,但是整体构图展示出源自于设计者自身的个性印记,体现设计者独特的智力选择与判断,达到了一定水准的智力创造高度”,从而认定原告作品具有独创性,纠正了一审法院所认为的原告作品与传统二方连续纹饰图案在普通消费者视角来看无显著区别的观点。

笔者认为,不以整体风格和直观感受来判定原告纹样是否具有独创性,而是从细节处对比其与传统纹样的区别,实际上也是为了平衡公益与私权,充分发挥文化遗产激励再创作的作用。

2.“接触+实质性相似”法则的司法适用

“接触要件又可称为接触的可能性。接触的证明,不仅限于用直接证据证明曾经有实际的浏览情况,也可以依照社会通常情况,证明被告有合理的机会或者合理的可能性欣赏、浏览过原告的作品。”10意即不要求证明被告方对原告作品的“接触事实”,只需证明在客观条件下被告方有可能接触到原告作品。这一要件包含原告作品的公开时间和公开范围两个维度:(1)原告作品公开发表的时间早于被告作品,公开发表指的是作品处于向不特定人公开而非保密的状态,但不要求公众知晓,也不以著作权登记证书记载的时间为绝对标准;(2)基于原告作品的公开渠道、传播范围和影响力,或者被告方所处行业、创作环境等与原告作品的关联性等因素,被告方有机会接触到原告作品。11

与审查原告纹样相较于传统纹样的独创性时所切入的细节视角不同,在判断被告纹样与原告纹样是否构成实质性相似时,通常着眼于全局,以普通观察者的角度去评判二者的整体风格、给人的审美感受是否相似。早在二十多年前,就有司法案例提出了“普通欣赏者”视角:原告作品与被告作品都使用了中国结、牡丹花等设计元素,以及表现出条纹盘缠、色彩渐进和反差,但“在普通欣赏者眼里,二者在整体色彩、造型、搭配组合及修饰上是不相同的,各自表达了不同的情感,带给观赏者不同的感观,不存在后者对前者的仿制,即使二者的创作风格相同,也属合理的借鉴与启发,不构成剽窃。”12北京知识产权法院在(2023)京73民终878号案件中沿用了同样的思路:被告作品所选用花朵纹样和凤羽纹样,虽在花朵大小、花瓣形状以及羽干部分样式上与原告作品有所不同,但该不同仅为局部细节上的差别,对整体视觉效果并无影响,不会使二者产生明显差异,因此法院认为其与原告作品构成实质性相似。

从整体视角对比原被告作品的原因在于,二者面对的是普通消费者,普通消费者没有义务审视两个商品的细微差异,而经营者则有义务避免消费者陷入混淆。

结语

传统纹样承载着中华文化内涵和民族审美意趣,是全体人民共同的文化遗产。传统纹样为现代的经营者提供了灵感源泉,经营者对传统纹样的使用也赋予了其新的生命力。《著作权法》既支持经营者从公有领域中汲取传统文化资源,又鼓励其充分发挥创造力,创作出具有独创性的作品,同时也要求广大经营者在面对丰富的再创作品时,合理借鉴,自出新裁,为传统文化的新发展营造健康蓬勃、百花齐放的创作环境。

(免责声明:本文仅代表作者个人观点,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的有效性、完整性、及时性本所及作者不作任何保证或承诺,请读者仅作参考。)

参考文献

1.黄汇:“著作权法上公共领域理论的误读及其批判”,《知识产权》,2014年第8期,第38页。

2.James Boyle, The Opposite of Property?, 66 Law&Contemp. Prob. 2.

3.袁帅:“著作权法中表达公有领域的司法认定”,《法律与科技(中英文)》,2023年第5期,第117页。

4.《著作权法》第三条 本法所称的作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果,包括:(一)文字作品;(二)口述作品;(三)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;(四)美术、建筑作品;(五)摄影作品;(六)视听作品;(七)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;(八)计算机软件;(九)符合作品特征的其他智力成果。

5.《著作权法》第五条 本法不适用于:(一)法律、法规,国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文;(二)单纯事实消息;(三)历法、通用数表、通用表格和公式。

6.被告能够举证证明被诉侵权作品与原告作品存在相同或者实质性相似的表达部分来源于公有领域的,可以认定公有领域合法来源抗辩成立。

7.问:若原告主张保护的涉案图片涉及的都是传统要素,能否以该图片主要使用了公有领域的表达为由认定其不构成美术作品,或在侵权判断上从严把握?

答:对于涉传统要素的美术图画,若其纯粹是对现有图案或现有作品的复制,则不满足独创性要求,不属于智力创作,不构成美术作品;但若其在传统要素基础上进行了个性化的设计、选择、安排、取舍,形成有审美意义的一定差异性表达、满足独创性要件的,应作为美术作品予以保护。

在界定此类美术作品的保护范围时,应注意实现司法保护力度与创作高度的协调统一。在侵权比对上,应重点审查被诉图案与涉案作品相同的部分是否属于该作品的独创部分;如属于独创部分,需考虑作品的创作高度、被诉图案与作品相近似的程度,从而作出相应侵权判断。

说明:根据著作权法实施条例的规定,美术作品,是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。美术作品大多来源于现实,其题材难免涉及公共资源,包括大自然常见形态、在先创作的同类作品等。但相同题材下仍有不同的艺术表现手法,故不能简单以题材涉及传统常见领域就否定其独创性,仍需审查相关图画是否体现了作者在美学领域的独特创造力。但对于独创程度较低的作品,在侵权比对上应较为严格把握认定相近似的尺度,避免轻易认定构成侵权。

8.《作品自愿登记试行办法》第一条 为维护作者或其他著作权人和作品使用者的合法权益,有助于解决因著作权归属造成的著作权纠纷,并为解决著作权纠纷提供初步证据,特制定本办法。

9.北京某文化传播公司等与北京某时装公司侵害著作权纠纷案,北京知识产权法院民事判决书(2023)京73民终878号。

10.王某与金某、南京金某云锦艺术研究院有限公司著作权权属、侵权纠纷案,南京铁路运输法院(已撤销)民事判决书(2015)宁铁知民初字第01187号。

11.某株式会社诉中山市某某猿服饰有限公司等著作权权属、侵权纠纷及虚假宣传纠纷案,最高人民法院民事裁定书(2021)最高法民申3703号。

12.胡某与裘某、中国美术馆侵犯著作权纠纷案,北京市第二中级人民法院民事判决书(1999)二中知初字第145号。

本文作者

张梦佳 律师

18781922939

zhangmengjia@sdlaw.cn

晟典律师事务所专职律师,获得四川大学法学学士、澳门大学法学硕士学位。代理过多起与委托理财合同、资产管理业务、跨境电商等相关的民商事案件,具有丰富的民商事争议解决经验;先后担任数十家企业的常年法律顾问,协助企业调整内部管理制度,进行合规审查,完善合同模板等;为多家公司的投融资项目提供法律尽职调查、交易文件起草等法律服务。

主要执业领域:民商事争议解决、企业常年法律顾问、投融资业务等。

本文作者

牛誉翔 律师

13994350927

niuyuxiang@sdlaw.cn

晟典律师事务所专职律师,西南财经大学法学与金融学本科双学位,澳门大学国际商法学(英文)硕士学位。现为广东省律师协会涉外律师新锐人才库成员、深圳市律师协会涉外律师新锐人才库成员、晟典劳动人事法律专业委员会秘书长,《晟典律师评论》编辑。

牛誉翔律师在内地、涉港、涉澳民商事争议解决领域具有丰富的实务经验,曾处理过大量内地与涉外民商事纠纷案件(具体包括货物买卖合同、服务合同、运输合同、仓储合同、房屋买卖合同、股权融资合同、MCN合作合同等),劳动方面(企业劳动合规体系建设、员工关系危机处理、员工优化方案、竞业限制纠纷、其他劳动争议解决等),反不正当竞争业务(主要为商业秘密类案件)。牛誉翔律师擅长通过多种方式、高效解决争议,帮助客户有效实现商业目标。

主要执业领域:公司常年法律顾问服务(一般合规、劳动专项、知识产权专项)、民事与商事争议解决(仲裁与诉讼)、劳动仲裁与诉讼等。